我的父亲朱自德是一名滇越铁路上的火车司机。他一生中开了25年的火车,是云南轨铁路上的新中国第一代火车司机之一。从我记事开始,就知道父亲是一位令人敬佩的火车司机。在开火车的日子里,有许多经历和故事至今让父亲记忆犹新,94岁高龄的父亲每每回忆起开火车的岁月就神情激动,对铁路、火车、他的事业充满着深深的眷恋。如今仍然住在开远火车站旁边的父亲,天天听着火机的汽笛声才睡得踏实已成习惯了,近几年汽笛声越来越少时有些惆怅,想到开远铁路上曾经的热闹和辉煌,不免有些怅然若失。

在北回归线与滇越铁路交汇的地方,雕刻了一个记号。这个车站,就是当时滇越铁路上的碧色寨车站(位于今蒙自境内)。1931年,我父亲就出生在这里。我的爷爷叫朱家才,云南澄江人,是滇越铁路上的苦力工人。我奶奶是云南江川人,随我爷爷来到碧色寨的家属。他们生有一女两男,我的父亲朱自德排行老三,是最小的儿子,父亲的童年就是在碧色寨度过的。

在北回归线与滇越铁路交汇的地方,雕刻了一个记号。这个车站,就是当时滇越铁路上的碧色寨车站(位于今蒙自境内)。1931年,我父亲就出生在这里。我的爷爷叫朱家才,云南澄江人,是滇越铁路上的苦力工人。我奶奶是云南江川人,随我爷爷来到碧色寨的家属。他们生有一女两男,我的父亲朱自德排行老三,是最小的儿子,父亲的童年就是在碧色寨度过的。

父亲回忆说;碧色寨原名“壁虱寨”,“壁虱”是方言,即虱子、臭虫的意思,因不雅,故改名为“碧色寨”。因为个碧石寸轨铁路与米轨铁路在这里换装,个旧大锡经米轨铁路可以运往全世界,所以碧色寨车站当时被法国人定为特等站,以前这里成为繁忙的中转运输站。站台上、仓库里随时堆满了待运的大锡、大米、毛皮等物资。白天,整个车站人马喧器,汽笛声、哨子声、号子声此起彼伏;夜晚,凭借月色和若明若暗的灯光,工人们仍在彻夜工作,有节奏的吆喝声在夜空中回荡。商店、餐馆也不闭市,通宵达旦为上夜班的工人服务。碧色寨因为特殊的地理区位优势一下子变得兴盛、繁荣起来,在某种程度上甚至超过了蒙自县城,连蒙自买不到的东西,在这里也能买到。国内外的商人们蜂拥而来,先后有法、英、美、德、日、希腊、意大利等国的商人在这开办了许多储运公司、洋行、酒楼、水火油(煤油)公司、邮政局、商场等等,经营项目应有尽有,人称“小巴黎”。其中希腊商人开的哥胪士酒楼,是商人们闲暇时的好去处。在父亲童年的记忆里,碧色寨是一个很热闹很好玩的地方。他和他哥哥小时候就在碧色寨车站:铁路边捡煤渣等补贴家用。那时法国人对火车管理不是很严格,他和小伙伴就在火车上玩要,甚至在停在车站上的车顶上跑来跑去。在碧色寨生活,我父亲从小就认识一些法国人、越南人,还学会了一口越南话,有的法国人、越南人火车司机还教我父亲开火车。父亲回忆说,他学开火车时的机车没有照明,一般不开夜车,机车上只有一个小马灯照着气压表,车厢里也没有灯。每趟车车厢分为四等:至三等在第一节车厢里,一等车厢在车厢的的第间有2个皮座位,二等车厢在第二间有两排皮座位,三等车厢在第三间有一排一排的座位。第二节以后的车厢为四等车。当时,有钱、有身份、有地位的人都坐一、、三等车厢,一般的老百姓只坐得起四等车厢。滇越铁路管理权回归中国管理后,车站和火车管理严格了许多,他们不能在车站和火车上乱玩乱跑了。抗日战争爆发后,为阻止日军沿滇越铁路进犯我国,国民政府下令拆除碧色寨至河口段的铁路,碧色寨由此冷清了许多。1958年米寸轨改在雨过铺车站换装,碧色寨车站从此彻底衰落。

父亲回忆说;碧色寨原名“壁虱寨”,“壁虱”是方言,即虱子、臭虫的意思,因不雅,故改名为“碧色寨”。因为个碧石寸轨铁路与米轨铁路在这里换装,个旧大锡经米轨铁路可以运往全世界,所以碧色寨车站当时被法国人定为特等站,以前这里成为繁忙的中转运输站。站台上、仓库里随时堆满了待运的大锡、大米、毛皮等物资。白天,整个车站人马喧器,汽笛声、哨子声、号子声此起彼伏;夜晚,凭借月色和若明若暗的灯光,工人们仍在彻夜工作,有节奏的吆喝声在夜空中回荡。商店、餐馆也不闭市,通宵达旦为上夜班的工人服务。碧色寨因为特殊的地理区位优势一下子变得兴盛、繁荣起来,在某种程度上甚至超过了蒙自县城,连蒙自买不到的东西,在这里也能买到。国内外的商人们蜂拥而来,先后有法、英、美、德、日、希腊、意大利等国的商人在这开办了许多储运公司、洋行、酒楼、水火油(煤油)公司、邮政局、商场等等,经营项目应有尽有,人称“小巴黎”。其中希腊商人开的哥胪士酒楼,是商人们闲暇时的好去处。在父亲童年的记忆里,碧色寨是一个很热闹很好玩的地方。他和他哥哥小时候就在碧色寨车站:铁路边捡煤渣等补贴家用。那时法国人对火车管理不是很严格,他和小伙伴就在火车上玩要,甚至在停在车站上的车顶上跑来跑去。在碧色寨生活,我父亲从小就认识一些法国人、越南人,还学会了一口越南话,有的法国人、越南人火车司机还教我父亲开火车。父亲回忆说,他学开火车时的机车没有照明,一般不开夜车,机车上只有一个小马灯照着气压表,车厢里也没有灯。每趟车车厢分为四等:至三等在第一节车厢里,一等车厢在车厢的的第间有2个皮座位,二等车厢在第二间有两排皮座位,三等车厢在第三间有一排一排的座位。第二节以后的车厢为四等车。当时,有钱、有身份、有地位的人都坐一、、三等车厢,一般的老百姓只坐得起四等车厢。滇越铁路管理权回归中国管理后,车站和火车管理严格了许多,他们不能在车站和火车上乱玩乱跑了。抗日战争爆发后,为阻止日军沿滇越铁路进犯我国,国民政府下令拆除碧色寨至河口段的铁路,碧色寨由此冷清了许多。1958年米寸轨改在雨过铺车站换装,碧色寨车站从此彻底衰落。

14岁父亲就开始到处打工糊口,1945年我父亲迫于生计,经越南人介绍到越南人在开远开的咖啡店帮工,紧接着又到昆明祥云街口越南人开的咖啡店和金碧路南来盛咖啡面包店帮工。长时间的耳濡目染,父亲在那里受到了西方饮食文化的影响。在那里,虽然只管吃,不给工钱,但我的父亲学会了越南咖啡制作工艺及法国面包的制作方法。越南咖啡制作的采摘、晾晒、炒、加,原料、冲、磨、泡等一整套工艺,我父亲都会。父亲85岁以前,他的朋友每年都要拿四五十斤咖啡豆来叫父亲帮忙加工,父亲的朋友说,现在在中国云南的越侨中没有一个人会制作这种正宗的越南咖啡了。父亲说,制作越南咖啡和法国面包工艺并不复杂,讲究的是慢工出细活。比如说炒咖啡豆,除了放点白酒。黄油和糖,关键是火候,是一种感觉。烤硬壳面包不能用电烤箱,要用烘炉,先用柴火烧到一定温度,再把火撤了,用麻袋打湿,用棍子绑好,把炉膛擦于净,最后把面包放到里面去“烤”。

父亲回忆说;碧色寨原名“壁虱寨”,“壁虱”是方言,即虱子、臭虫的意思,因不雅,故改名为“碧色寨”。因为个碧石寸轨铁路与米轨铁路在这里换装,个旧大锡经米轨铁路可以运往全世界,所以碧色寨车站当时被法国人定为特等站,以前这里成为繁忙的中转运输站。站台上、仓库里随时堆满了待运的大锡、大米、毛皮等物资。白天,整个车站人马喧器,汽笛声、哨子声、号子声此起彼伏;夜晚,凭借月色和若明若暗的灯光,工人们仍在彻夜工作,有节奏的吆喝声在夜空中回荡。商店、餐馆也不闭市,通宵达旦为上夜班的工人服务。碧色寨因为特殊的地理区位优势一下子变得兴盛、繁荣起来,在某种程度上甚至超过了蒙自县城,连蒙自买不到的东西,在这里也能买到。国内外的商人们蜂拥而来,先后有法、英、美、德、日、希腊、意大利等国的商人在这开办了许多储运公司、洋行、酒楼、水火油(煤油)公司、邮政局、商场等等,经营项目应有尽有,人称“小巴黎”。其中希腊商人开的哥胪士酒楼,是商人们闲暇时的好去处。在父亲童年的记忆里,碧色寨是一个很热闹很好玩的地方。他和他哥哥小时候就在碧色寨车站:铁路边捡煤渣等补贴家用。那时法国人对火车管理不是很严格,他和小伙伴就在火车上玩要,甚至在停在车站上的车顶上跑来跑去。在碧色寨生活,我父亲从小就认识一些法国人、越南人,还学会了一口越南话,有的法国人、越南人火车司机还教我父亲开火车。父亲回忆说,他学开火车时的机车没有照明,一般不开夜车,机车上只有一个小马灯照着气压表,车厢里也没有灯。每趟车车厢分为四等:至三等在第一节车厢里,一等车厢在车厢的的第间有2个皮座位,二等车厢在第二间有两排皮座位,三等车厢在第三间有一排一排的座位。第二节以后的车厢为四等车。当时,有钱、有身份、有地位的人都坐一、、三等车厢,一般的老百姓只坐得起四等车厢。滇越铁路管理权回归中国管理后,车站和火车管理严格了许多,他们不能在车站和火车上乱玩乱跑了。抗日战争爆发后,为阻止日军沿滇越铁路进犯我国,国民政府下令拆除碧色寨至河口段的铁路,碧色寨由此冷清了许多。1958年米寸轨改在雨过铺车站换装,碧色寨车站从此彻底衰落。

14岁父亲就开始到处打工糊口,1945年我父亲迫于生计,经越南人介绍到越南人在开远开的咖啡店帮工,紧接着又到昆明祥云街口越南人开的咖啡店和金碧路南来盛咖啡面包店帮工。长时间的耳濡目染,父亲在那里受到了西方饮食文化的影响。在那里,虽然只管吃,不给工钱,但我的父亲学会了越南咖啡制作工艺及法国面包的制作方法。越南咖啡制作的采摘、晾晒、炒、加,原料、冲、磨、泡等一整套工艺,我父亲都会。父亲85岁以前,他的朋友每年都要拿四五十斤咖啡豆来叫父亲帮忙加工,父亲的朋友说,现在在中国云南的越侨中没有一个人会制作这种正宗的越南咖啡了。父亲说,制作越南咖啡和法国面包工艺并不复杂,讲究的是慢工出细活。比如说炒咖啡豆,除了放点白酒。黄油和糖,关键是火候,是一种感觉。烤硬壳面包不能用电烤箱,要用烘炉,先用柴火烧到一定温度,再把火撤了,用麻袋打湿,用棍子绑好,把炉膛擦于净,最后把面包放到里面去“烤”。

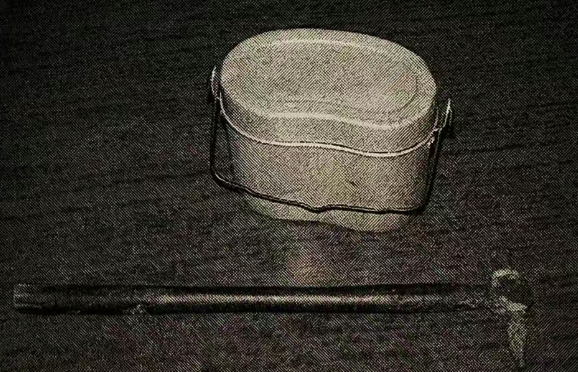

我们记忆深处最难忘的是父亲的那个腰子饭盒和小锤,因为它曾经给我们全家带来一份当心和牵挂,一份开心和欢乐;每当看着出乘的爸爸拎着装满饭菜腰子饭盒和小锤的背影,从妈妈的眼神总可以看出有一种莫名的当心和牵挂;当看见爸爸拎着腰子饭盒和小锤安全回家时,是我们全家人开心的时刻。爸爸跑客车回来总把自己乘务员客餐节省下,回家让孩子们一起享用,那是我们全家最幸福的时刻。父亲脱下军装开火车25年,退休了还是一个兵,对于当年值守的畹町大桥有说不出的情结。畹町是位于祖国西南边陲的一座小城,风景优美、人杰地灵,神奇壮观的畹町桥与缅甸只有一桥之隔,历史文化底蕴深厚而凝重。2013年5月,82岁父亲在我们全部子女的陪同下,一起来到了60年前守边关,站岗放哨守畹町大桥旧地重游,在畹町边境大桥旁,经与哨兵交谈查看证件后,很快部队两位现役首长来到桥上,握手行军礼,欢迎老战士回家,受到部队首长热情欢迎接待,当时父亲就激动得热泪夺眶而出。父亲干一行爱一行高尚品质,对待事业的热诚,是我们子女的榜样,影响着我们一生。图/孙录云、马虹露