贵州省遵义,这座镌刻着中国革命伟大转折印记的红色之城,正以一场覆盖全域的文物普查,为新时代文化传承写下生动注脚,8月31日,遵义市在全省率先完成2990处文物省级数据审核工作,涵盖2585处第三次全国文物普查(简称“三普”)不可移动文物复查成果与405处新发现文物信息。

这份沉甸甸的成绩单背后,是遵义以“科学方法+创新实践”双轮驱动守护文脉根基的自觉,更是红色热土上文化遗产保护与利用协同发展的鲜活实践。“自第四次全国文物普查(以下简称‘四普’)工作启动以来,我们始终以高站位构建普查体系、高标准培养基层队伍、高要求规范技术路线、高质量开展实地调查、高水平推进数据审核、多要素保障数字赋能,每一步都力求扎实精准。”遵义市博物馆副馆长、市四普专班负责人何烨的话语,道出了此次普查工作的核心遵循。

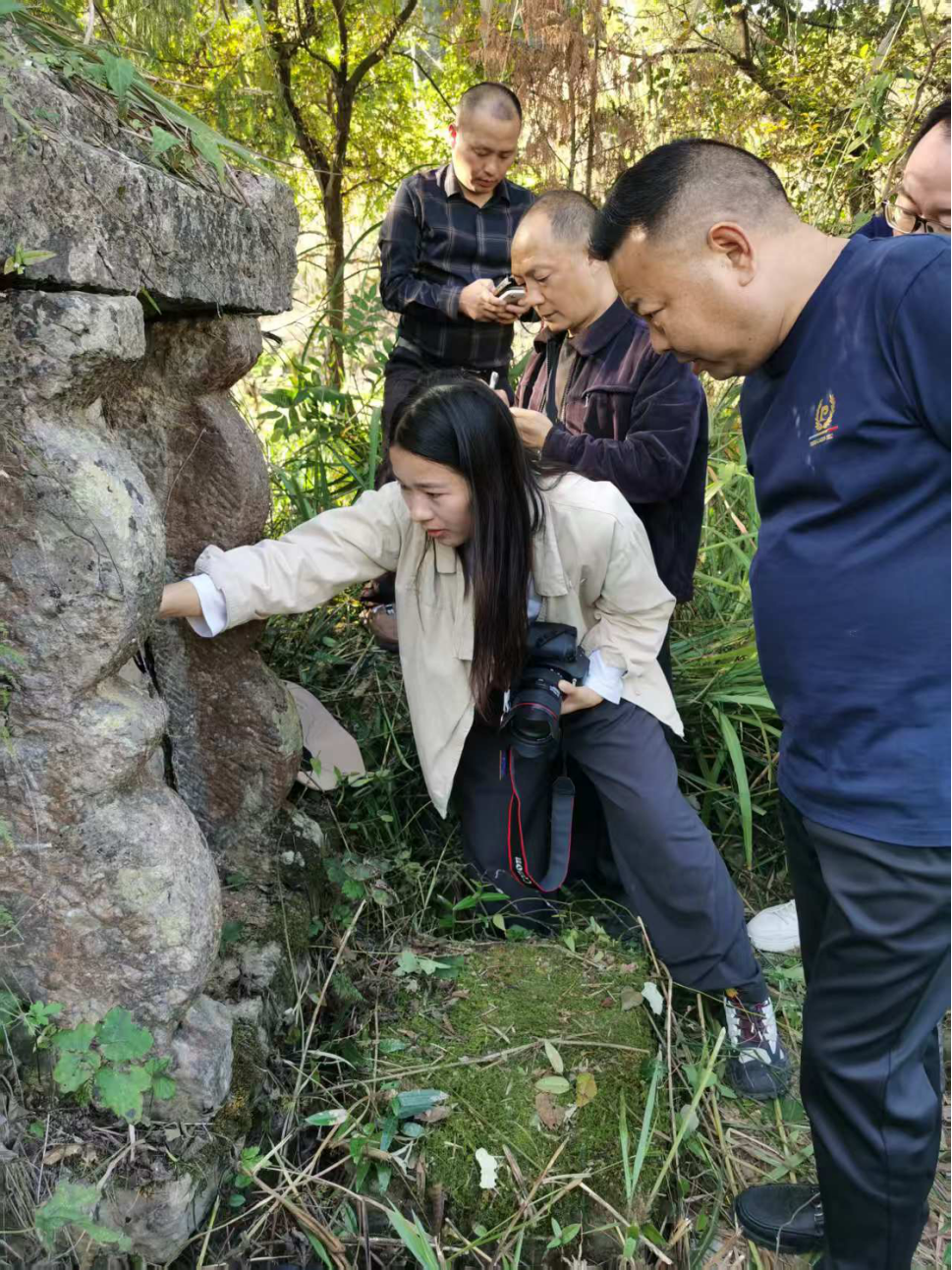

作为红色文化与历史文脉深度交织的城市,遵义深知文物普查“摸清家底”的意义,在国家四普办部署、省四普办指导和市委、市政府领导下,迅速构建市县贯通、党政同责的普查体系,落实专项经费与设备保障,编制《遵义市第四次全国文物普查操作指南》,以传统人工采集与现代信息技术相结合的方式,为普查工作筑牢基础。2025年3月底,该市已在全省率先完成“三普”文物外业复查,复查率与野外到达率均实现100%,为后续数据审核抢占先机。

这份“率先”的突破,源于组织、队伍、制度多重优势的协同发力。在省四普办支持下,遵义市组建省、市、县三级专家审核专班,创新推行“三级联审”模式,实现全流程精准把控。队伍建设的扎实成效则提供了核心支撑,市、县两级普查队伍既有“三普”经验丰富的老手,也有充满活力的年轻力量,通过国家、省、市三级培训全覆盖与自主编制操作指南,不仅打造出理论扎实的“实战型”队伍,更主动承担全省部分培训任务,彰显专业担当。

制度创新与高效联动,让数据审核跑出“加速度”。“我们实行‘周通报’制度,将市县普查办、审核专家、普查队员的任务进度细化分解,实现环环相扣、无缝衔接。”何烨介绍,市级分配员每晚精准分派县级上报数据,专家日均审核清零27条信息并及时反馈问题,县级单位2天内完成整改,市普查办实时督促进度,形成闭环高效的工作链条。普查人员更发扬“战高温、斗酷暑”的作风,采取“五加二、白加黑”模式,一线人员白天重返现场核查,市级专家通宵错峰审核;收官阶段的三级联审会上,省、市、县审核人员与先进县区骨干以“先进带后进”的协作精神,助力滞后县区攻坚,最终实现全员达标。

数据质量的精准把控,离不开创新性措施的有力支撑。针对新蒲新区因行政区划代码问题导致138处数据成为审核堵点的情况,市普查办以其为试点开展现场复核,一周内完成外业采集、内业整理与系统上报的全流程重塑。在三级联审中,通过环环相扣的现场审核与实时整改,成功疏通堵点,确保数据准确性与规范性。这份专业高效源自审核队伍的深厚素养——由1名研究馆员与6名副研究馆员组成的审核专班,提前介入普查全过程,既参与田野调查培训熟悉标准,又通过包片指导预判问题,在国家与省审核指引基础上细化市级标准,更以量化考核保障审核质量。

普查的价值不止于“建档入库”,更在于为文化资源活化利用架桥铺路。遵义市将普查工作与文旅产业发展深度融合,让文物资源真正“活”起来。通过高清摄影、3D扫描建立的不可移动文物数字档案,为学术研究、旅游开发、文创设计提供坚实支撑;基于文物空间分布“一张图”提炼的长征文化、三线文化、酒文化等主题游径,让文旅开发更具特色与科学性;AR/VR、全息投影等技术的应用,不仅升级了博物馆陈列,更打造出裸眼3D飞越海龙屯等沉浸式体验项目。普查搜集的历史故事、民间传说与民俗风情,为影视、文创、研学等产业提供了内容源泉;新发现的高桥历史文化街区长征电器十二厂旧址等文物,更成为乡村振兴与城市更新的文化动力,让古村落与工业遗产焕发新生。

从外业复查的全域覆盖到数据审核的全省率先,从队伍建设的扎实推进到文旅融合的深度探索,遵义实践不仅精准绘就了黔北文脉的“家底图”,更走出了一条文物保护与利用协同发展的新路。这座红色之城正以文物普查为契机,书写着文化遗产保护与经济社会发展的“双赢”篇章。